ECサイトのSEO対策|検索順位を上げるキーワード戦略・内部対策・外部施策を徹底解説

ECサイト(オンラインショップ)を運営する上で、SEO対策(検索エンジン最適化)は避けて通れない重要課題です。

SEO対策をしっかり行えば、検索結果で自社サイトが上位に表示され、広告費をかけずに多くの訪問者や潜在顧客を集めることができます。

この記事では、SEOの基本から最新トレンド、そして初心者でもすぐ実践できるノウハウをわかりやすく解説します。

おすすめのEC運用代行会社を今すぐ確認したい方は、こちらからご覧いただけます。

ECサイトの売上アップや広告運用などに悩んでいる方には、運用代行やコンサルティングの活用がおすすめです。ノウハウやリソースが不足していても、ECのプロによる代行やコンサルで、売上拡大を目指しやすくなります。

以下の記事では、ECに精通した運用代行会社やコンサルティング会社を徹底比較していますので、依頼先の検討にぜひお役立てください!

ECサイトのSEO対策とは?基本概念を理解しよう

ECサイトにおけるSEO対策とは、GoogleやYahoo!など検索エンジンで自社の商品ページやサイトを上位表示させるための取り組みです。

ユーザーの多くは、欲しい商品を探す際にまず検索エンジンを利用します。

例えば「○○ 通販」や「○○ おすすめ」と検索したとき、あなたのサイトが検索結果の1ページ目に表示されていれば、それだけ多くのクリックと訪問が期待できます。

実際、適切なキーワード戦略を実施したECサイトでは、商品ページへの自然検索流入が平均2.3倍に増加したとのデータもあります。

このようにSEO対策は、ECサイトの集客力・売上アップに直結する重要な施策なのです。

また、SEOは一度上位表示を獲得すれば継続的かつ安定的に集客できる点も大きなメリットです。

広告のように予算が尽きれば止まってしまう施策とは異なり、検索結果で上位に表示され続ける限り、24時間365日お客様を呼び込んでくれます。

そのため、中長期的にECサイトの売上を伸ばすにはSEO対策が欠かせません。

検索エンジンの仕組みとSEOの関係

では、検索エンジンはどのようにして表示順位を決めているのでしょうか。

基本的な仕組みは次の3段階に分かれます。

- クロール(Crawl)

検索エンジンのロボット(Googlebotなど)がウェブ上のページを巡回し、内容を読み取ります。

リンクを辿りながらクモの巣状にサイトを巡る様子は、概念図でクローラーがサイト間を移動するイメージで表されます。

- インデックス(Index)

クローラーが収集したページ内容は検索エンジンのデータベースに索引登録されます。これをインデックスと呼びます。

インデックスされることで、そのページは検索エンジンに「存在を認識」された状態になります。

もし高品質なコンテンツを用意していても、このインデックス登録がされなければ検索結果に表示されないため、まずは適切にインデックスされることが重要です。

- ランキング(Ranking)

インデックスされた無数のページの中から、ユーザーの検索クエリ(キーワード)に最も関連性が高く有益なページが上位に表示されます。

Googleはページの内容の関連性、キーワードの適合度、サイトの権威性や信頼性(E-E-A-Tと呼ばれる指標)などさまざまな要素をアルゴリズムで評価し、順位付けしています。

検索結果ページ(SERP)ではこの評価が高い順にサイトがリストされます。

この仕組みからわかるように、SEO対策=上記プロセスで自社サイトが有利になるよう最適化することと言えます。

具体的には、

- クローラーが巡回しやすいサイト構造にする

- インデックスされやすいように適切なHTMLやサイトマップを用意する

- 検索キーワードとの関連性を高め、権威性・信頼性を示すコンテンツを用意する

といった施策が重要になります。

後述する内部対策・コンテンツ対策・外部対策の取り組みは、まさにこのクロール~インデックス~ランキングの各段階を最適化する作業なのです。

ちなみに、SEOとよく似た言葉にSEM(Search Engine Marketing)があります。SEMは検索エンジンマーケティングの略で、SEOもSEMの一部ですが、SEMにはリスティング広告(検索連動型広告)なども含まれます。

リスティング広告はお金を払って検索結果の上部に広告枠を表示させる手法ですが、クリックごとに費用が発生します。

一方、SEOはオーガニック検索で上位を狙う取り組みで、クリックそのものに費用はかかりません。長期的な集客効率を考えると、広告と併せてSEOにも注力することが重要と言えるでしょう。

ECサイトのSEO対策①内部SEO対策(オンページSEO)

まず取り組みたいのは、サイト内部で完結できるSEO施策です。

内部SEO対策(オンページSEO)とは、サイト構造の最適化やコンテンツ改善、ユーザー体験向上など、サイト内の要素を調整して検索エンジンに評価されやすくする施策のことです。

キーワード戦略の最適化

内部対策の出発点はキーワード戦略です。ユーザーが検索に使う言葉(キーワード)を調査し、自社の商品やサービスにマッチしたキーワードを選定・最適化しましょう。

ECサイトの場合、キーワードには大きく分けて次の3種類の検索意図があります。

- ブランド名や商品名で検索するキーワード(指名検索)例

「〇〇公式」「〇〇 ショップ」「商品型番123」など特定のブランド・商品を直接探す検索です。

自社名・商品名で検索されたとき確実にヒットするよう、サイト内に正式名称を記載し、タイトルやメタディスクリプションにも入れておきましょう。

特に自社ブランドをお持ちの場合、公式サイトが一番に表示されることが望ましいです。

- 今すぐ購入意欲が高いユーザーのキーワード(購入検索)例

「〇〇 通販」「〇〇 価格」「〇〇 最安値」「〇〇 在庫」など、まさに商品を買おうとして検索しているクエリです。

これらはコンバージョン率(購入率)が高い反面、競合も多い傾向があります。同じ商品を扱う他社も狙っているためですが、逆にこれら購入キーワードで上位表示できれば新規顧客獲得に直結します。

商品ページやカテゴリーページでは、この購入系キーワードを意識してタイトルや見出し、商品説明文に盛り込みましょう。

- 情報収集段階のユーザーのキーワード(情報検索)例

「〇〇 使い方」「〇〇 選び方」「〇〇 おすすめ」「〇〇 比較」など、商品をすぐ買うわけではないが情報を集めている検索です。

一見直接の売上に結びつかないように思えますが、購入前に多くのユーザーが調べるニーズであり、ここで有益な情報を提供できればユーザーとの信頼関係が築けます。

例えばブログ記事で詳しい解説や比較コンテンツを提供し、自社サイトに誘導することで、潜在顧客を将来の購入者へ育てる効果があります。

効果的なキーワード戦略では、この3種類をバランス良く網羅することが大切です。

自社ブランド名や商品名で確実にヒットさせつつ、購入意欲の高い層も逃さず、さらに情報収集層も取り込むことで、短期・長期両面で集客効果が高まります。

キーワード選定には、Googleキーワードプランナーなど無料ツールも活用して関連語や検索ボリュームを調べると良いでしょう。

また、検索結果の関連キーワードやサジェスト機能(入力途中に表示される候補)を見ると、ユーザーがよく一緒に検索する語を知ることができます。

それらもヒントにしながら、自社の商品とユーザーの検索意図をマッチングさせるキーワードを見つけてください。

選定したキーワードは、各ページのタイトル(<title>タグ)や見出し(<h1>〜<h2>タグ)、商品説明文、メタディスクリプション、画像の代替テキスト(alt属性)などに不自然にならない範囲で盛り込みます。

ただし、キーワードの詰め込みすぎ(keyword stuffing)は禁物です。文章としての読みやすさや商品の魅力を伝えることを優先し、キーワードはあくまで自然に散りばめるイメージで配置しましょう。

検索エンジンは今や文章の文脈を理解するほど高度になっており、無理に同じ単語を繰り返す必要はありません。

関連語や言い換えも交えつつ、ユーザーにも検索エンジンにも伝わる最適なキーワード配置を目指してください。

サイト構造の最適化

次に、サイト全体の構造を見直しましょう。サイト構造とは、ページ同士のつながり方やカテゴリ分けの体系のことです。

ECサイトでは商品数も多くなりがちなので、論理的で整理されたサイト構成が重要になります。具体的な最適化ポイントは以下の通りです。

- カテゴリーと階層をわかりやすく整理する

商品をカテゴリーやサブカテゴリーに分類し、ユーザーが探しやすいメニュー構成にします。一般的に階層は3クリック以内で目的のページに到達できるのが望ましいと言われます。

トップページ > 大カテゴリー > 小カテゴリー > 商品ページ、のようにツリー構造を整理しましょう。カテゴリ名にはユーザーが使う言葉(キーワード)を入れるとSEOにも有利です。

例:「家具 > ソファ > 北欧デザイン」といった具合に、カテゴリー自体が検索されそうな語になるよう意識します。

- 内部リンクとパンくずリストの整備

各ページから関連する他のページへ適切にリンクを張り巡らせます。

特にECサイトではパンくずリスト(階層ナビゲーション)を設置し、自分がサイト内のどの位置にいるか示すことが有効です。

パンくずリストはユーザビリティ向上と同時に、検索エンジンにもサイト構造を伝える助けになります。

また、商品詳細ページに「関連商品」「この商品を見た人は他にこんな商品も見ています」といったリンクを配置すると、ユーザーの回遊性が高まり滞在時間アップにも寄与します。

- 重要ページはサイト内からしっかりリンクする

新しく作成した特集ページやSEO向けのブログ記事などは、孤立させず既存ページからリンクを張ってクローラーに発見されやすくします。

サイトマップ(HTMLサイトマップページやXMLサイトマップ)の用意も有効です。XMLサイトマップを用意してSearch Consoleから送信すれば、インデックス促進に役立ちます。

サイト構造の最適化によって、検索エンジンのクローラーが効率良く全ページを巡回できるようになります。

結果としてインデックスされるページ数が増え、サイト全体の評価も高まりやすくなるでしょう。

またユーザーにとっても目的の商品を見つけやすくなり、購買までスムーズに進みやすくなります。

モバイルフレンドリー対応

スマートフォン対応(モバイルフレンドリー)は、現在のSEOでは欠かせない要素です。

近年のアクセスはモバイルからが大半を占めており、Googleも2018年以降はモバイル版サイトを評価の基準とする「モバイルファーストインデックス」を導入しています。

つまり、PC向けのサイトがどんなに充実していても、スマホ向け表示が不十分だと検索順位に悪影響を及ぼす可能性があります。

モバイルフレンドリー対応のポイント

- レスポンシブデザイン or モバイル専用ページ

スマホ画面でも見やすいデザインにしましょう。画面幅に合わせてレイアウトが自動調整されるレスポンシブWebデザインが一般的です。

文字が小さすぎたり、ボタンが押しにくかったりしないようUIを最適化します。

- モバイルでの表示速度

後述するページ速度改善も特にモバイルで重要です。スマホ回線はPCに比べ遅い場合もあるため、モバイルではさらに軽量化に気を配ります。

- ポップアップの扱い

スマホ画面を覆うような大きなポップアップ(例えばメルマガ登録の誘導など)はユーザー体験を損ねるだけでなく、Googleのページエクスペリエンスの観点でもマイナスです。

必要最低限に留めるか、できれば避けましょう。

- モバイルテストの活用

自分のスマホで見るだけでなく、Googleが提供する「モバイルフレンドリーテスト」や「モバイルユーザビリティレポート(Search Console内)」を使って問題点をチェックします。

文字やタップ要素の大きさ、ビューポート設定の有無など、改善点が具体的に表示されるので順次対応しましょう。

こうしたモバイル対応を行うことで、スマホユーザーにも使いやすいサイトになり、離脱率低下や滞在時間向上といった効果も期待できます。

その結果、検索エンジンからの評価も上がりやすくなります。「まずスマホで快適に見られるか?」を念頭にサイトを最適化することが、現代のSEOでは非常に重要です。

ページ表示速度の向上

ページの読み込み速度(表示速度)もSEOに影響する重要な技術要素です。

Googleはページの表示速度をランキング要因のひとつとして公式に認めており、特にモバイル検索において速度が重視されています。

表示が遅いサイトはユーザーもすぐ離脱してしまうため、SEO面だけでなくユーザビリティやコンVERSION(購入完了)率の面でも改善が必要です。

表示速度を改善する具体的なポイント

- 画像や動画の最適化

大きな画像ファイルは圧縮してファイルサイズを減らします(画質が極端に落ちない範囲でJPEG圧縮率を上げる、不要なメタ情報を削除する等)。

また可能なら次世代フォーマット(WebPなど)の使用も検討しましょう。商品画像が多いECサイトでは、画像最適化の効果が特に大きいです。

- 不要なスクリプト・プラグインの削除

使っていないJavaScriptやCSS、重複して読み込んでいるライブラリなどがないかチェックします。

不要なプラグイン(特にECサイトでCMSを使っている場合)はオフにし、コードは軽量化しましょう。

- ブラウザキャッシュの活用と圧縮

サーバ側でHTTP圧縮(GzipやBrotli圧縮)を有効にすると、テキスト系コンテンツの転送量が削減できます。

またブラウザキャッシュを利用して、再訪問時に同じリソースを再ダウンロードしなくて済むようにします。

- コンテンツの遅延読み込み

初期表示に不要な画像・要素は遅延読み込み(Lazy Load)することで、初期描画を高速化できます。ユーザーがスクロールして必要になった段階で読み込む方式です。

- 高速なホスティングの利用

サーバの応答時間自体が遅い場合、サーバー性能やプランの見直し、CDNの導入なども効果があります。

これらの対策の結果を確認するには、GoogleのPageSpeed InsightsやLighthouseを使うと良いでしょう。スコアや詳細な診断が表示され、改善すべき箇所が可視化されます。

また、Search Console内の「ウェブに関する主な指標(Core Web Vitals)」レポートも活用しましょう。

これはページの読み込み性能やインタラクティブ性、レイアウトの安定性といったユーザー体験の指標を評価するもので、SEOの最新トレンドとして導入されています。

自サイトの主要なページが「良好」評価になることを目指し、継続的に速度改善に取り組んでください。

ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上

内部対策の最後はユーザーエクスペリエンス(UX)の改善です。

これはサイト訪問者が快適に使えるようにする工夫全般を指し、上述のモバイル対応や速度改善もUX向上策の一部と言えます。

SEOは元々検索エンジン向けの最適化ですが、最終的には「ユーザーにとって価値の高いサイト」が検索エンジンにも評価されるという考え方が重要です。

UX向上のためのポイント

- サイトデザインとナビゲーション

見やすく洗練されたデザイン、直感的に操作できるメニュー構造は滞在時間延長や直帰率改善につながります。特にカートへの導線(ボタンの配置や色)、お問い合わせやレビュー投稿へのアクセスなど、ユーザーの行動を促しやすいレイアウトにしましょう。

- 信頼感の醸成

初めて訪れたユーザーが安心して購入できるよう、サイトの信頼性を高めます。

具体的には常時SSL化(HTTPS通信)の徹底、会社概要や特定商取引法に基づく表記の明示、プライバシーポリシーの整備、問い合わせ先のわかりやすい表示などです。

SSL対応はセキュリティ面だけでなくランキング要因のひとつでもあるとされています(GoogleはHTTPS化をランキングシグナルに使用)ので、未対応の場合は早急に導入しましょう。

- カスタマーレビューやQ&A

ECサイトならではのUX施策として、商品レビューやよくある質問(FAQ)の充実があります。

購入者のレビューは他のユーザーの参考になるだけでなく、新規コンテンツとして検索流入を生む場合もあります(レビューのテキストがロングテールキーワードでヒットする例も)。

また商品の疑問点を解消するQ&Aセクションを設けておけば、ユーザーの不安を取り除き購入につなげやすくなります。

UXが向上すれば、サイトの直帰率(1ページだけ見て去る割合)やコンバージョン率(購入率)といった指標も改善します。Googleアナリティクスなどでこれらユーザー行動指標を計測しつつ、改善前後で比較してみると良いでしょう。

ユーザーのサイト滞在時間が伸びたり、ページビュー数が増えれば、検索エンジンにとっても「このサイトはユーザーにとって有用である」シグナルとなり得ます。

近年のGoogleのアップデート(コアアップデートやHelpful Contentアップデート等)でも、「ユーザーファースト」のサイトがより高く評価される傾向が強まっています。

単に検索エンジンのアルゴリズムの裏をかくような小手先のSEOではなく、ユーザーにとって本当に価値あるコンテンツと快適なサイトを作ることが、結果的に最良のSEO対策になることを念頭に置きましょう。

ECサイトのSEO対策②コンテンツSEO(ブログ・商品ページの強化)

次に取り組むべきは、コンテンツSEOです。コンテンツSEOとは、有益なコンテンツを充実させることで検索エンジンからの評価を高め、集客につなげる施策です。

ECサイトでは商品ページ自体の情報充実はもちろん、関連するブログ記事やガイドページを作成してユーザーの関心を引き寄せることが効果的です。

購入につながるコンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングとは、ユーザーに役立つ情報コンテンツを提供して興味・関心を引き出し、最終的に商品の購入につなげる手法です。

ECサイトでの典型的な例はブログ記事やお役立ち情報ページでしょう。以下のようなコンテンツを作ることで、ユーザーを集めつつ購入へ誘導できます。

- ハウツー記事・使い方ガイド例

「○○の正しい使い方」「初心者向け△△の始め方ガイド」など、自社商品に関連するノウハウを解説する記事です。

あるアパレルECサイトでは、自社のTシャツを題材に「Tシャツをシワにしないたたみ方」というコンテンツを作成し、関連キーワードで上位表示を獲得しました。

その結果、多くのユーザーがサイトに訪れ、一部が実際の顧客に転換したそうです。このように商品ジャンルに関連する知識や使い方を提供すると、商品への興味喚起とサイト集客の一石二鳥が狙えます。

- 商品比較・レビュー記事:例

「人気〇〇10商品を徹底比較!」「△△レビュー:実際に使ってみた感想」など、ユーザーが商品選びで迷うポイントを解決するコンテンツです。

複数商品の違いや選び方のコツ、専門家目線の評価などを盛り込むと信頼性が高まります。

自社取り扱い商品の紹介だけでなく、公平な視点で情報提供することで権威性を示し、結果的にユーザーの信頼を得て自社商品購入につなげることができます。

- トレンド・季節ネタ記事例

「夏に売れている〇〇ベスト5」「今年のトレンド△△はこれだ」等、時期に合わせた内容でユーザーの興味を引く手法です。

季節商品を扱うECサイトでは特に有効で、シーズンごとに特集記事を用意すればSNSでシェアされるなど話題になる可能性もあります。

こうした記事が被リンクを獲得するきっかけにもなり、後述する外部SEOにも好影響があります。

重要なのは、これらコンテンツからスムーズに商品ページへ誘導することです。記事内に関連商品へのリンクやバナーを設置し、「気になったらそのまま買える」動線を作りましょう。

ただし、あまり露骨に商品購入を迫るとユーザーに敬遠されるので、あくまで自然に誘導するのがコツです。

コンテンツを読んだユーザーが「このサイト詳しくて信頼できるから、ここで買おうかな」と思える状態を目指します。

E-A-T(専門性・権威性・信頼性)を高める

コンテンツSEOを成功させる鍵のひとつがE-A-Tの向上です。

E-A-Tとは、Expertise(専門性)・Authoritativeness(権威性)・Trustworthiness(信頼性)の略で、Googleが品質の高いコンテンツを評価する際に重視するとされる指標です。

特にECサイトや医療・金融などの分野では、このE-A-Tが重要とされています(※Googleの品質評価ガイドラインでも強調されています)。

ECサイトでE-A-Tを高める具体策

- 専門性

自社の商品や業界に関する深い知識をサイト上で示しましょう。ブログ記事で専門的な解説をしたり、商品説明に豊富な知識を反映させたりします。

例えば化粧品ECなら成分の働きについて科学的に解説する、アウトドア用品ECなら登山のプロが道具の選び方を指南する、といった形です。

可能であれば有資格者や専門家の監修を受けたコンテンツを用意すると非常に効果的です(例:「管理栄養士が教えるプロテインの選び方」など)。

- 権威性

その道の権威や実績を示す情報を掲載します。具体的には、「○○協会認定ショップ」「累計販売数○○個突破」「メディア掲載実績」「〇〇賞受賞」など自社の信頼につながる要素です。

またコンテンツ内で公式データや公的機関の情報を引用するのも有効です。権威ある情報源を参照・引用することで、コンテンツ自体の信頼性も高まります。

※引用する際は出典を明記し、公的機関や大学など信頼できるサイトから引用しましょう。

- 信頼性

ユーザーが安心して取引できるサイトであることを示すために、運営者情報や連絡先を明確にします。

社名・住所・電話番号の掲載はもちろん、代表者名やスタッフの顔写真、サイトの運営ポリシーなどを載せるのも効果的です。

また、前述のSSL化、レビューの公開、返品ポリシーの説明なども信頼性向上につながります。

さらに、サイト内のコンテンツごとに著者名を表示し、その著者のプロフィール(専門分野や経歴)を提示すると、より一層信頼されやすくなります。

例えばブログ記事に執筆者として「○○(資格名)」(プロフィールページリンク)と記載し、そのページで専門性や実績を紹介する方法です。

E-A-Tを意識したサイト作りをすることで、ユーザーにも検索エンジンにも「このサイトの情報は信頼できる」と認識されやすくなります。

特に、商品に関する詳しい解説記事や比較記事では、体験談や具体的データを交えて書くと「経験」に基づく信頼感も伝わりやすくなります(※Googleは近年E-A-TにExperience(実体験)を加えたE-E-A-Tも提唱しています)。

地道ではありますが、専門性・権威性・信頼性を積み重ねていくことが、長期的に見たSEOの強さに直結します。

商品ページの最適化

ECサイトSEOの核心とも言えるのが商品ページの最適化です。

ユーザーが最終的に購入アクションを起こす重要ページであり、ここを充実させることがSEOにもユーザビリティにも効果大です。以下にチェックすべきポイントをまとめます。

商品タイトルとメタ情報: 商品ページのタイトルタグ(<title>)と見出し(<h1>)には、その商品名や型番だけでなく魅力を伝えるキーワードを含めましょう。

例えば「○○社 △△モデル スマートフォン – 大容量バッテリー搭載」などです。

メタディスクリプション(検索結果に表示されるページ要約)も設定し、商品の強みや割引情報などユーザーが思わずクリックしたくなる紹介文を入れます。

独自性のある商品説明: 他サイトから流用した定型文ではなく、自社独自の言葉で商品の特徴をしっかり説明します。

サイズ・スペックなどの基本情報はもちろん、使い方の提案や開発ストーリー、スタッフのコメントなどオリジナル要素を加えましょう。

他サイトにない独自コンテンツは検索エンジンから高く評価されますし、ユーザーにも商品の魅力がより伝わります。

特にメーカー提供の説明文だけを載せているECサイトが多い中、自社ならではの切り口で詳しく書くことで差別化できます。

可能なら「6W2H」(Who/When/Where/What/Why/Howの質問)を意識し、ユーザーが知りたいであろう情報を網羅すると親切です。

画像・動画・独自コンテンツの活用: 商品画像はできるだけ高品質で多角度から掲載します。

さらに自社で撮影したオリジナル画像や、商品を実際に使っている写真を載せると効果的です。

他にも商品のデモ動画や開封(アンボクシング)動画、使い方動画などを埋め込むと、ユーザーの理解が深まり購買意欲を刺激できます。

実際、自社で撮影したオリジナルの写真・動画などの独自コンテンツはユーザーに新鮮で信頼感を与え、購買意欲を高める効果があります。

こうしたリッチコンテンツは滞在時間を延ばしSEO効果も高めるとされています。

- レビューやQ&A

前述のUX向上策とも重なりますが、購入者レビューを表示したり、ユーザーからの質問に答えるQ&A欄を設けたりしましょう。

レビュー内容はユーザー生成コンテンツ(UGC)としてSEOにも寄与します(新しいキーワードが出現することも)。

Q&Aは他のユーザーの疑問解消にもなり、結果としてコンバージョン率向上にも繋がります。ショップ側で用意したFAQとは別に、ユーザーが質問できる仕組みを用意するのも良いでしょう。

- 構造化データマークアップ

可能であれば商品ページに構造化データ(Schema.orgのProductやReviewスキーマなど)を埋め込みましょう。

これにより、検索結果において製品の価格や在庫状況、星評価などがリッチリザルトとして表示される可能性があります。

検索結果で目立つとクリック率(CTR)向上につながります。初心者には少し技術的な内容ですが、主要なECプラットフォーム(ShopifyやMakeShop等)ではプラグインや設定で対応できる場合もあります。将来的な施策として頭に入れておくと良いでしょう。

商品ページの最適化は1ページ1ページ手間がかかりますが、ECサイトでは最も重要な部分です。

ここが充実すればその商品に関するキーワードでの検索上位表示の可能性が高まり、売上にも直結します。

商品の追加や更新を行う際は、「SEO的に抜け漏れがないか?」をチェックリスト化してルーティンに組み込むと良いでしょう。

ECサイトのSEO対策③外部SEO対策(オフページSEO)

内部対策・コンテンツ対策と並行して、外部SEO対策(オフページSEO)にも目を向けましょう。

外部SEOとは、自社サイト外の要因で検索順位に影響を与える施策のことで、主に被リンク(バックリンク)の獲得やソーシャルメディアでの拡散、外部プラットフォームの活用などが該当します。

検索エンジンはサイトの評価を決める際、外部からどのように参照されているかも重要な手掛かりにしています。

被リンク(バックリンク)獲得

被リンクとは、他のウェブサイトから自社サイトへのリンクのことです。

質の高いサイトから多くのリンクをもらっているサイトは、「それだけ価値がある」とみなされ検索順位が上がりやすくなります。

Googleも良質な被リンクを重要な評価基準のひとつとして公式に認めています。つまり、外部からの”推薦”が多いサイトほど信頼性が高いと判断されるわけです。

被リンクを増やすための施策

- 良質なコンテンツ制作による自然獲得

一番王道なのは、前述したコンテンツマーケティングで有益な記事や資料を作成し、それが他サイトやブログ、ニュースで紹介されリンクされるケースです。

「○○の調査レポート」「業界初の△△比較表」など話題性・資料性の高いコンテンツは、自然とリンクを生みやすくなります。

例えばプレスリリース配信やSNSでの情報拡散を通じて、多くの人の目に触れるようにしましょう。

- パートナーサイトとの協力

取引先やメーカー、関連するブログ運営者などに協力を依頼し、リンクを張ってもらうことも検討できます。

単なるリンク集ではなく、寄稿(ゲスト投稿)記事を書く代わりに文中でリンクさせてもらう、共同キャンペーンページから相互リンクする、といった形が望ましいです。

ただし明確なリンク購入やリンク交換ばかりを行うと不自然になりペナルティリスクがあるため、あくまでユーザーに有益な形でのリンクを心がけましょう。

- オンラインコミュニティでの紹介

楽天市場や価格比較サイト、専門フォーラムなど、商品情報を投稿できるサイトにおいて自社サイトのリンクを掲載する方法もあります。

例えば専門家が回答するQ&Aサイトで自社商品の有用性を説明しつつリンクを載せる、といった自然な紹介であれば有効でしょう。

ただし宣伝色が強すぎると投稿削除されることもあるので注意が必要です。

被リンク施策で重要なのは、質と関連性です。信頼できるサイトからのリンクは効果が高いですが、低品質なスパムサイトから大量のリンクを得ても逆効果になりえます。

またECサイトの場合、同業界・同ジャンルのサイトからのリンクの方が評価されやすい傾向があります。

例えばファッションECなら、ファッション雑誌のサイトやコーディネートブログからのリンクが好ましいといった具合です。

なお、過去にはリンク集サイトに登録しまくる、相互リンクを大量に行う、リンクを購入するといった手法が横行しましたが、現在これら不自然なリンク獲得はペナルティの対象となります。

検索順位が大きく下がるリスクがありますので避けましょう。代わりに、「ユーザーに役立つ情報提供によって結果的にリンクしてもらう」ことを目指してください。

地道ですが、これが長期的に見て強いサイトを作る秘訣です。

SNS・インフルエンサーマーケティング

SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)やインフルエンサーの活用も、間接的にSEO効果をもたらすことがあります。

厳密にはXやInstagramなどのSNS上のリンクはnofollow(検索エンジンにランキングに影響しないよう指示されたリンク)であることが多く、直接の被リンク効果は期待できません。

しかし、SNS拡散によりブランド認知度が向上したり、ユーザーがサイト名で検索するようになる(ブランドクエリの増加)ことで、総合的な評価アップにつながる可能性があります。

取り組みアイデア

- SNS公式アカウント運用

自社の公式TwitterやInstagramで新商品やブログ記事更新のお知らせを発信しましょう。投稿がシェアされれば多くの人にリーチできます。

特にバズれば一気にアクセスが集まり、その中から自然に他サイトで紹介されるなど波及効果が望めます。SNS自体はSEO直接効果は薄いものの、「コンテンツの拡散媒体」として有効です。

- インフルエンサーに商品提供

フォロワーの多いインフルエンサーに商品を提供してレビューしてもらう施策も人気です。

例えばYouTuberやブロガーに商品を試して紹介してもらえれば、動画や記事内でサイトリンクを貼ってもらえるかもしれません。

これが良質な被リンク獲得につながることもありますし、貼られなくともその情報を見た別の人がブログで紹介してくれるといった連鎖も起こりえます。

- UGC(ユーザー生成コンテンツ)の促進

ハッシュタグキャンペーン等でユーザーに投稿してもらい、それをまとめたページを作成するなども考えられます。

ユーザー参加型の企画はSNSで話題になりやすく、結果としてサイトへのアクセス増や被リンク誘発につながります。

また、SNSでエンゲージメントが高まると、そのブランドに対する指名検索(ブランド名での検索)が増えることがあります。

ブランド名検索が増えること自体、サイトの人気度を示す一指標となりますので、SEOにプラスに働くとの見方もあります。

少なくとも、SNSとSEOは切り離せないマーケティングチャネルとして、お互いに良い影響を与える存在です。

「良いコンテンツができたらSNSでも積極的に告知・共有する」習慣をつけ、サイト外からの流入経路と評価向上を図りましょう。

Googleマイビジネスの活用(ローカルSEO)

もしあなたのECサイトが実店舗を持っていたり、受け取り場所を提供していたりする場合は、Googleマイビジネス(現Googleビジネスプロフィール)にも登録しておきましょう。

これは厳密にはウェブサイトのSEOというよりローカルSEOと呼ばれる分野ですが、地域名で検索した際にお店がマップ付きで表示されたり、口コミが集まったりと非常に大きなメリットがあります。

- Googleビジネスプロフィールへの登録

まずはGoogleマイビジネスに自社店舗情報を登録し、オーナー確認を行います。店舗名・住所・電話番号(NAP情報)の他、営業時間や写真、商品・サービス説明など詳細に入力しましょう。

これによって、例えば「新宿 ○○(商品カテゴリ)」とユーザーが検索した際に、検索結果の地図枠(ローカルパック)にあなたのお店が表示される可能性が高まります。

実店舗を持つビジネスにとって、ローカルSEO対策は集客施策として今や欠かせないものとなっています。無料で始められるため必ず活用しましょう。

- 口コミ・レビュー管理

Googleマイビジネスではユーザーが☆評価やコメントを残せます。高評価が多い店舗は目立ちますし、評価自体がローカル検索順位に影響するとも言われます。

積極的に口コミを書いてもらえるよう、来店客に案内したりSNSで呼びかけたりしましょう。いただいた口コミには丁寧に返信することで、他のユーザーへの好印象にもつながります。

- 最新情報の発信

マイビジネスには「投稿」機能があり、イベントや新商品の告知を掲載できます。これも定期的に更新すると、ユーザーへのアピールになります。

営業時間の変更や臨時休業などの情報も随時正しく更新しておきましょう。

ローカルSEOは、通販メインのECでも店舗受取サービスやポップアップショップ展開時などに威力を発揮します。

また、仮に実店舗がなくとも会社所在地を登録しておくことで地元ユーザーの信頼感が増す場合もあります(※バーチャルオフィスや架空住所の登録は規約違反となるのでやめましょう)。

Googleマイビジネスを充実させれば、検索結果上だけで効率的に集客できる可能性があります。

ローカル検索経由の新規顧客獲得にも目を向け、オンライン・オフライン双方での売上アップを狙いましょう。

SEO対策後の効果測定方法

ここまで実践したSEO対策が効果を上げているかどうか、定期的に効果測定を行うことが重要です。測定なくして改善なし、と言われるように、データをチェックして良かった点・悪かった点を分析し、次の施策に活かしましょう。

効果測定に役立つ代表的なツールと見ておくべき指標を紹介します。

Google Search Consoleの活用

Google Search Console(グーグルサーチコンソール)はGoogleが無料提供するサイト管理ツールで、SEO担当者にとって必須とも言える存在です。主な活用ポイントは:

- 検索パフォーマンスの確認

Search Consoleでは、自サイトがGoogle検索でどのように表示・クリックされているかのデータを閲覧できます。

具体的には「検索クエリごとの表示回数(インプレッション)」「クリック数」「平均掲載順位」「クリック率(CTR)」などが期間別にグラフで表示されます。

例えばSEO対策実施「前後」の期間で比較し、クリック数が増えているか、平均順位が上がっているかをチェックしましょう。

成果が出ていればグラフが右肩上がりになっているはずです。

もしあるキーワードのCTRが低い場合、タイトルの見直しで改善余地があるといった分析も可能です。

- インデックス状況とクローラーの把握

Search Consoleの「インデックス登録状況」や「カバレッジ」の項目では、サイト内のどのページがインデックスされているか、逆にエラーや除外となっているページはないかを確認できます。

もし重要なページがインデックス未登録だった場合、サイトマップ送信や内部リンク追加などでクローラーに認識させる対処が必要です。

URL検査ツールを使えば、特定のページがインデックスされているか即時にチェックでき、その場でインデックス送信リクエストも可能です。

- モバイルユーザビリティやセキュリティ

Search Consoleはモバイルでの表示上の問題(例えば文字が小さすぎる等)や、セキュリティ上の問題(マルウェア検出など)も通知してくれます。

これらは放置するとSEOにも悪影響なので、メッセージが来たら迅速に対応しましょう。

以上のようにSearch Consoleは検索エンジンから見たサイトの状態を教えてくれるツールです。

導入していない場合は、サイト所有権の確認(HTMLタグ設置やAnalytics連携などで簡単にできます)をして必ず使い始めてください。

週次・月次で定期的にデータをチェックすれば、施策の効果検証や改善点の発見につながります。

Google Analyticsの活用

Google Analytics(グーグルアナリティクス)は、サイトへのアクセス状況やユーザー行動を分析できるツールです。

2023年以降は新しいGA4プロパティが主流になっていますが、基本的な見方は共通します。

SEO効果測定でAnalyticsを活用するポイント

- オーガニック流入数の推移

集客レポートで「Organic Search」(自然検索)からのセッション数を期間ごとに確認します。

こちらもグラフを見て、SEO対策前よりオーガニック流入(訪問者数)が増えているかチェックしましょう。

特に全体の中で自然検索の占める割合が上がっていれば、SEOによる集客力強化がうかがえます。

- ランディングページ分析

自然検索で流入したユーザーが最初に着地したページ(ランディングページ)を調べます。

どのページへの流入が増えたかを把握することで、どのコンテンツや商品が効果を発揮しているかが分かります。

例えば、新しく公開したブログ記事が多くのオーガニック流入を獲得していれば、その記事のSEOがうまくいったと言えます。

逆に狙ったページに流入が少ない場合、キーワード設定やコンテンツ内容を見直す必要があるかもしれません。

- コンバージョン計測

ECサイトでは、最終的なゴールは購入(または問い合わせ等)です。

Analyticsでコンバージョン(目標達成)を設定しておけば、自然検索経由の売上個数・売上金額を把握できます。

例えば「Organic Searchからの購入数が月100件に増えた」など、売上へのインパクトを数字で示せると経営層への報告にも説得力が増します。

Google AnalyticsとSearch Consoleを連携させれば、検索クエリ別のコンバージョン分析も可能になります。

Analyticsは他にも直帰率や平均セッション時間といったユーザーエンゲージメント指標も提供してくれます。

SEOの効果測定指標として、まず見るべきは「検索経由の流入数の増減」ですが、さらに「その流入が質の高い訪問(購入につながったか、複数ページ閲覧したか)」まで追えればなお良いです。定期的にデータを記録し、改善を継続しましょう。

SEOツールの活用

上記2つのGoogle公式ツール以外にも、SEO専門の分析ツールを活用するとより深い知見が得られます。代表的なものを挙げます。

- 検索順位チェックツール

特定キーワードでの自サイト順位を定期的に追跡するツールです。国内ではGRCなどが有名です。

手動で検索して確認するとパーソナライズの影響で正確でないことがあるため、専用ツールで客観的に順位を計測すると良いでしょう。上昇・下降の傾向が把握できます。

- 被リンク分析ツール

AhrefsやMajesticなど、サイトに向けられた被リンクを調査するツールです。

どんなサイトがリンクしてくれているか、新規リンクや失われたリンクの把握ができます。

先述の被リンク獲得施策の効果検証や、競合他社がどのサイトからリンクを得ているかの研究にも役立ちます。良質な被リンク数の増加はSEO効果測定の重要指標のひとつです。

- サイト監査ツール

Screaming FrogやMozなど、サイト全体をクローリングして技術的なSEO問題を洗い出すツールもあります。

タイトルタグの重複や不足、リンク切れ、ページのクロール不可などをチェックできます。定期的なサイト健康診断として活用すれば、重大なミスを早期に発見できます。

これら有料ツールも多いですが、無料トライアルがあったり一部機能無料開放されているものもあります。

初心者のうちはまずSearch ConsoleとAnalyticsで十分ですが、サイト規模が大きくなったり競合が強い場合は、プロ向けツールの助けも得ると良いでしょう。

大事なのは、測定結果を踏まえて次のアクションを決めることです。

「検索順位が思ったほど伸びていないならコンテンツをリライトする」「被リンクがあまり増えていないなら外部施策を強化する」など、数字に基づいてPDCAサイクルを回しましょう。

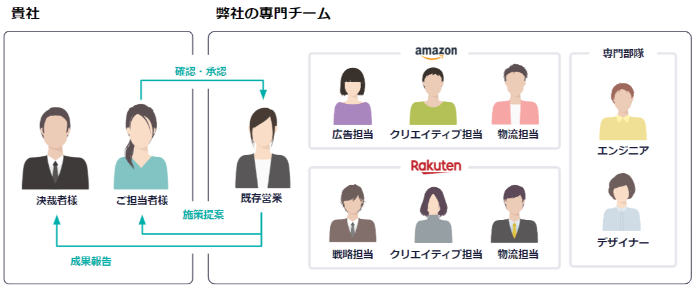

ECサイト運営代行・コンサルならしるし株式会社がおすすめ!

| 運営会社 | しるし株式会社 |

| サービス | 運用代行+コンサルティング |

| 料金タイプ | 月額売上に応じた完全成果報酬 ※ほかの料金体系も相談可能 |

| 対応ECモール | ・Amazon ・楽天市場 ・Yahoo!ショッピング ・Qoo10 |

| サポート内容 | ・SEO対策 ・広告運用 ・商品ページ改善 ・レビュー管理 ・転売対策 ・不正転売対策の検知システム(特許取得) ・分析ダッシュボードの提供(特許取得)など |

- 強み①インターネット広告・ブランド価値経営の専門家などのスペシャリストがバックアップ

- 日本初Amazonプラチナム・パートナーエージェンシーバッヂ取得

- インターネット広告・ブランド価値経営の専門家をはじめとしたスペシャリストがバックアップ

- Amazon ads認定パートナー・Amazon DSP/AMC運用代理店

- 強み②元Amazon社員や薬機法管理者などが在籍し、少数精鋭チームで売上・粗利アップをサポート

- 広告運用やクリエイティブ作成、転売対策など、各領域のプロフェッショナルがチーム体制で支援

- 美容商材のリーダーブランドをはじめとした、幅広いジャンル・カテゴリーの実績・ノウハウが豊富リスト

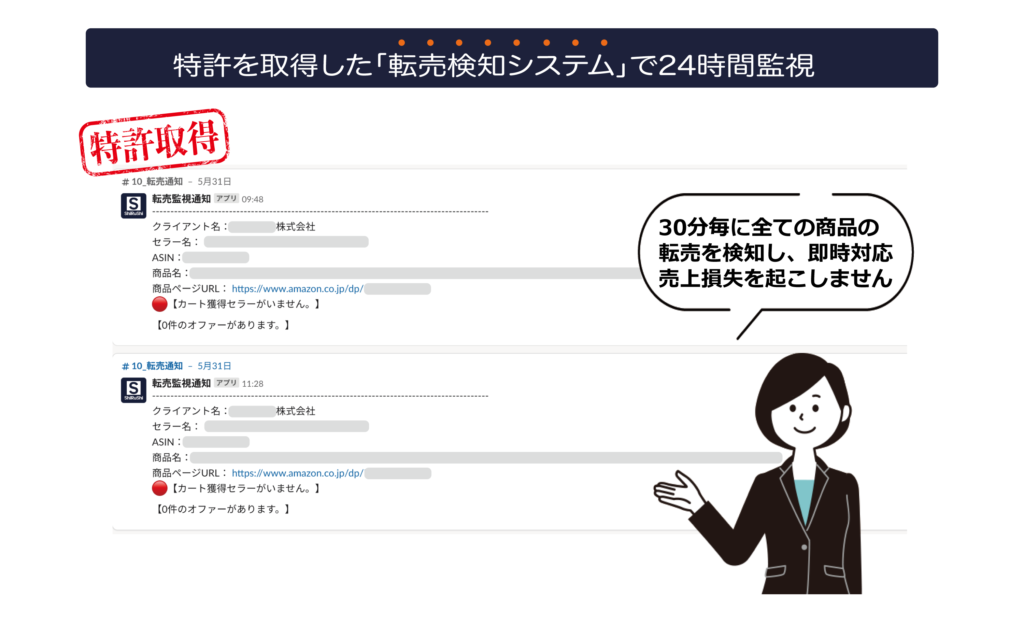

- 強み③特許取得!他社にはないシステムやダッシュボードを利用可能

- 自社開発の「転売検知システム」で転売の検知・即時対応

- 自社開発の「分析ダッシュボード」を活用した分析・改善

しるし株式会社は、ブランド戦略に基づいたEC運用・データ分析を強みとする運用代行会社です。

コンテンツをAmazonに最適化し、「ユーザーに十分な情報を提供すること」「売れる商品ページを作成すること」に重点を置くことで、顧客にブランドの付加価値を適切に届ける施策を得意としています。

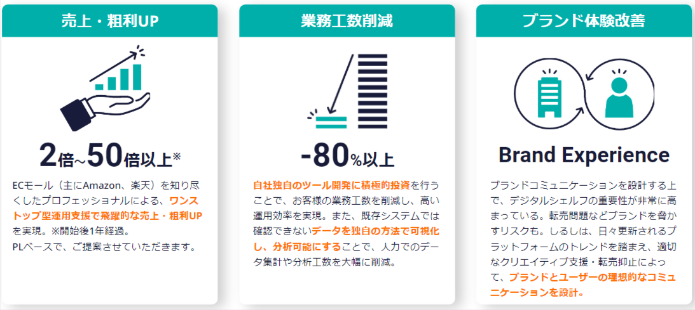

Amazon運用における各業務を専任のスペシャリストが担当。特許取得の独自開発ツールを活用した運用効率や質の高いサービスを提供することで、ワンストップ型運用支援による飛躍的な売上・粗利UPを実現。加えて転売対策によるブランド体験の改善も強みです。

実績も、運用するアカウントの平均売上は業界トップクラスで、クライアントの要望に沿ったサポートによって売上成長を実現しています。

プラットフォームのパフォーマンスを最大限に引き出すことで、顧客、ブランドとの持続的で良好な関係性を築くことが可能です。

⇒まずは無料相談する

しるしの強み① 広告運用やブランド価値に精通するスペシャリストが強力バックアップ

インターネット広告のプロやブランド価値の専門家をはじめとした、各分野のスペシャリストが顧問・アドバイザーとして、しるしの成長を強力にバックアップ!

スペシャリストがもつインターネット広告、ブランド構築などのノウハウをしるしに還元し、お客さまのブランドのポテンシャルを高めたり、集客や広告などの課題を解決したりすることで、売上アップを実現します。

また、しるし株式会社は、Amazonとパートナーシップを締結し、認定パートナーとしてサービスを提供しております。現在、Amazon Adsの認定パートナー、Amazon DSPの公式取扱企業になっています。

Amazon Ads パートナーって?

Amazonから、Amazonの広告商品やサービスについての幅広い知識を認められた企業です。Amazonの技術文書や最新のリリース情報にアクセスできるため、業界の流行や仕様変更に乗り遅れることがありません。

Amazon Adsパートナーとは?|Amazon公式

しるしを支えるスペシャリストとAmazonとのパートナーシップをお客さまの課題解決に最大限に活用し、専門性の高いサポートで商品・ブランドがもつポテンシャルを引き出し、ショップの成長を実現いたします。

しるしの強み② EC運用をまるっとおまかせ!売上・粗利UPと工数削減の実績

EC・ネットショップの運営代行やコンサルティングでは、ひとりの担当者が運用する体制が多いですが、しるしでは、元Amazon社員や大手広告代理店、メーカー出身者などが在籍し、各領域のプロで結成されたグロースチームによるチーム体制で支援させていただきます。

広告運用、クリエイティブ作成、SEO対策、ページ改善、レビュー管理、転売対策など、Amazon運用に精通したプロが在籍し、お客さまの課題にあわせて精度の高い施策をチームで実施できるのが強みです。

チームサポートのもうひとつの特徴は、少数精鋭であること。各分野のプロフェッショナルがスキルを最大限に発揮し集中的にサポートするため、最短で売上・粗利アップを実現いたします。

これまでご支援させていただいた中で、ご支援開始から1年で売上2~50倍以上を実現しています。

美容商材をはじめとした幅広いジャンル・カテゴリーの実績がありますので、事例に興味がある際は気軽にお問い合わせください。

⇒まずは無料相談する

しるしの強み③ 特許取得!他社にはないシステムやダッシュボードを利用可能

しるし株式会社と連携していただくと、特許を取得している「転売検知システム」と「分析ダッシュボード」が利用可能です。

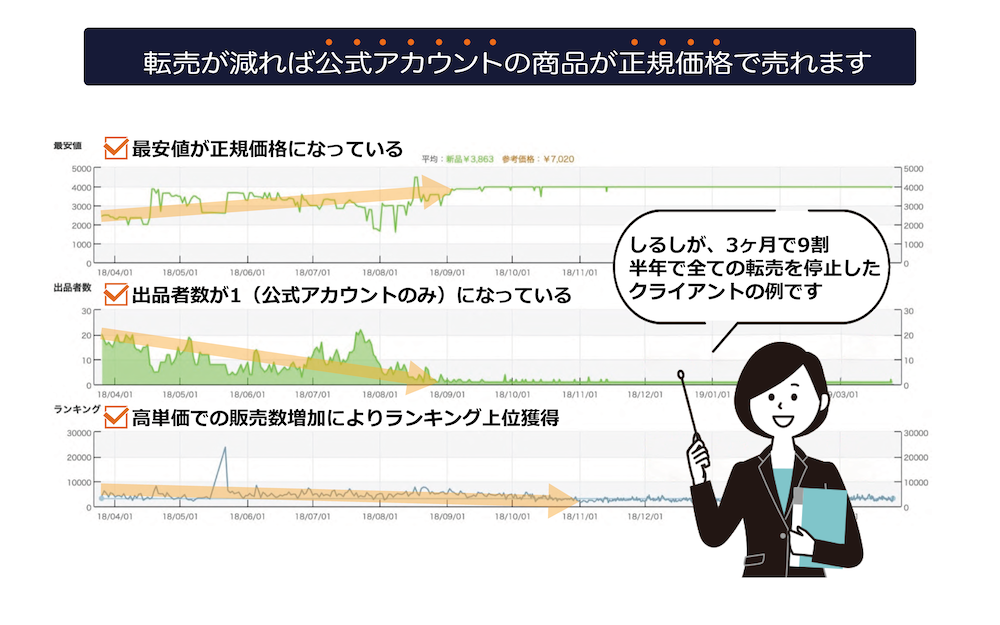

「転売検知システム」で転売を即時対応!

毎日30分ごとにクライアントのASIN(商品)全てに対して転売がないか自動パトロールを行い、シフト体制によるモニタリングで即時対応できるのが特徴です。

100%の精度で転売対策・防止を行うことで、値崩れや低評価を防ぎ、ブランドの価値を最大限に引き出しています。実際に転売検知システムを使用した事例として、某人気ヘアケアブランドで、800件以上の転売を防止しました。

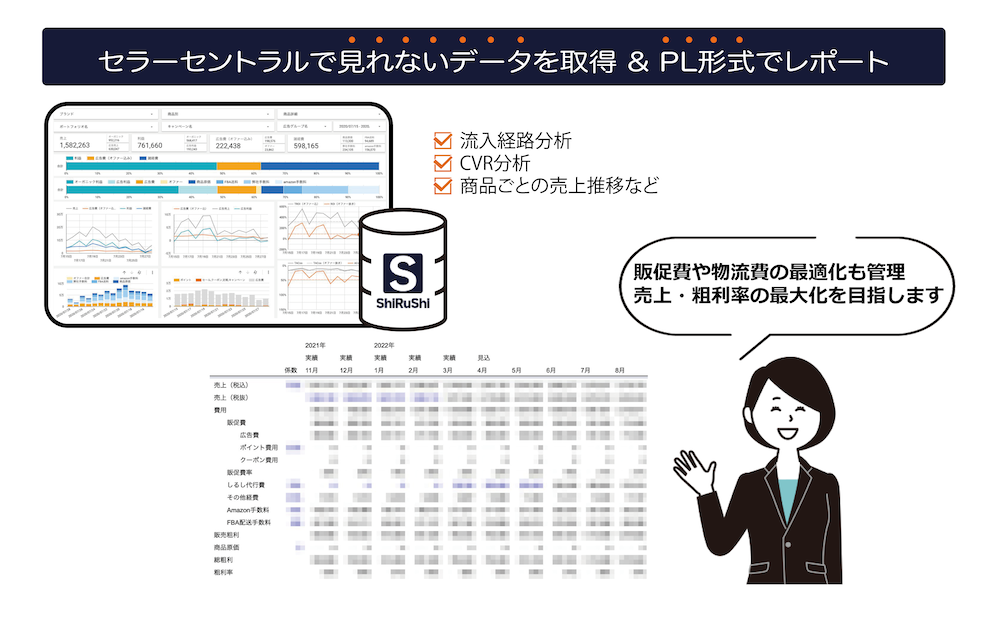

「分析ダッシュボード」で”これが見たかった”が見える!

同じく特許を取得した「分析ダッシュボード」を元にしたレポートで、Amazonのセラーセントラルでは見ることのできない指標まで分析可能です。

例えば、「流入経路分析ができない」「商品ごとの売上推移を見られない」「期間を指定したデータをエクスポートできない」といったセラーセントラルにありがちな課題を解消し、運用や目標管理を行います。

また、毎月のレポートはPL形式で行います。Amazon売上が上がっているかだけではなく、販促費や物流費の最適化も管理。売上・粗利率の拡大を目指します。

しるし株式会社では、Amazon運用を丸投げいただける「フル運用代行」以外にも、広告運用や転売対策など抱えている課題に特化したプランもご提案可能です。

無料で改善余地や売上のポテンシャルを診断する無料診断も実施しているため、集客や転売対策など、AmazonをはじめとしたEC運用でお悩みの方は、まずは気軽にご相談ください。

⇒まずは無料診断する

ECサイトのSEO対策で売上アップを実現しよう

ECサイトのSEO対策は、大きく「内部対策」「コンテンツ対策」「外部対策」の3本柱で進めることが重要です。それぞれについて初心者向けに解説してきました。

- 内部SEO対策(オンページ)

キーワード選定からサイト構造の整備、モバイル対応、表示速度改善、UX向上まで、サイト内部の改善点を洗い出して最適化しましょう。

特にECサイトはページ数が多いため、土台となるサイト構造や技術面の品質を高めることで、全体のSEO力が底上げされます。

- コンテンツSEO対策

ブログ記事や商品説明の充実によってユーザーに価値ある情報を提供し、検索流入を増やします。

購入につながる導線を意識しながらも、押し売りではなく有益な内容を積み重ねることが信頼を生みます。

E-A-Tを意識した専門性・信頼性の高いコンテンツは、検索エンジンからも評価されやすくなります。

商品ページ自体も丁寧に作り込み、他社にはない独自情報を発信することで差別化を図りましょう。

- 外部SEO対策

良質な被リンクの獲得やSNSでの情報拡散、そして(実店舗がある場合は)Googleマイビジネス活用によるローカルSEOなど、サイト外から評価を高める施策にも取り組みます。

他サイトから「推薦」されるサイトは検索順位も上がりやすいので、地道に信頼と話題を集めていくことが大切です。

これらを実践した後は、必ず効果測定を行って改善サイクルを回すことを忘れないでください。

Google Search Consoleで検索パフォーマンスをチェックし、Google Analyticsで流入数やコンバージョンを分析することで、成功している点・不足している点が見えてきます。

データに基づきPDCAを回せば、SEO施策はより洗練され、安定した成果が得られるでしょう。

SEO対策は「ユーザーの役に立つサイト作り」そのものです。

検索エンジンのアルゴリズム変化に振り回されるのではなく、本質的にユーザーにとって価値あるコンテンツと体験を提供し続けることが、一番の近道となります。

適切なSEOで検索順位が上がり、アクセス増加→売上アップという好循環を実現しましょう。

Amazon運用代行の会社選びについて解説した資料です。

▼資料サンプル

本資料を読めば「Amazonの運用代行サービスはどう選べば良いの?」の状態から「自社に最適なAmazon運用代行会社がわかる」状態になれます。

- Amazon運用に苦戦されている方

- Amazon運用代行サービスを利用したい方

- Amazon運用代行を活用して売上を伸ばしたい方

は、本資料をチェックしてみてください!